スピマテの大会形式

詳しくはこちら。大会では特に、禁止・制限カードなどに準拠する必要があります。

スピマテの総合ルール

改訂251214

目次のアンカーリンク機能で掲載箇所へ移動します。(戻るボタンでリストに戻って下さい。)

プレイ動画も是非参考にしてください。http://spimate.com/(トップページに掲載)

目次

1章 ゲームの概要

1.ようこそ、スピマテの世界へ!

2.ゲームの目的

3.カードの種類と見方

4.領域の見方

2章 ルールの概要

1.デッキの構成

2.ゲームの準備

3.ターンの流れ

3.1.ドローフェイズ

3.2.スタンバイフェイズ

3.3.バトルフェイズ

3.4.エンドフェイズ

4.ゲームの終了

3章 効果とタイミング

1.効果の原則

2.効果の分類

3.タイミング

4章 対抗

5章 合成と創造

1.合成の概要

2.合成モンスターと合成魔法

3.合成対象と素材の制約

4.創造の概要

5.LVモンスター

6章 ゲーム内用語

1章 ゲームの概要

1.ようこそ、スピマテの世界へ。

省略します。

2.ゲームの目的

プレイヤーが互いに作成したデッキ(魔術の札)を用いて、それぞれの6マスの場にモンスターや魔法を展開します。カードの効果を駆使して相手の思惑を乗り越え、手札のない対戦相手に直接攻撃を成功させることで勝利。(デッキから引くカードがない場合は引かずに続けます。)

3.カードの種類と見方

スピマテで使われるカードには、様々な情報が記載されています。ゲーム上の働きを示すとともに、描かれているモンスターや魔法、世界観を読み取ることができます。カードには、モンスターと魔法の2種類があります。

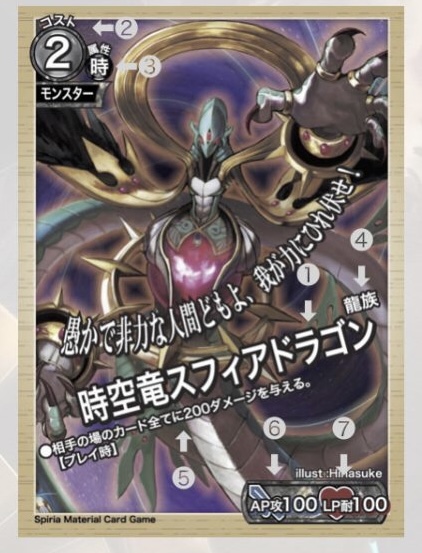

モンスター

攻撃によってプレイヤーや場のカードにダメージを与える、スピマテの登場キャラクターを表すカードです。

モンスターはプレイされて場に出ます。能力を持つものは、場にいることでその能力を発揮します。

①カード名:

カードの名前を示しています。

②コスト:

カードをプレイする為に支払う手札の枚数を示しています。

③属性:

カードの魔法や戦闘の系統を示しています。

④種族:

カードの生き物としての性質を示しています。

⑤効果:

カードが持つ特殊な力であり、それがゲームにどう影響を及ぼすかを示しています。

⑥AP:カードの攻撃力を示しています。

場のカードに攻撃した時にAPの分だけダメージを与えます。

⑦LP:カードの耐久力を示しています。

LP以上のダメージを受けた場のカードは破壊されます。

⑧LV:カードのレベルが書かれています。(LVモンスター限定)

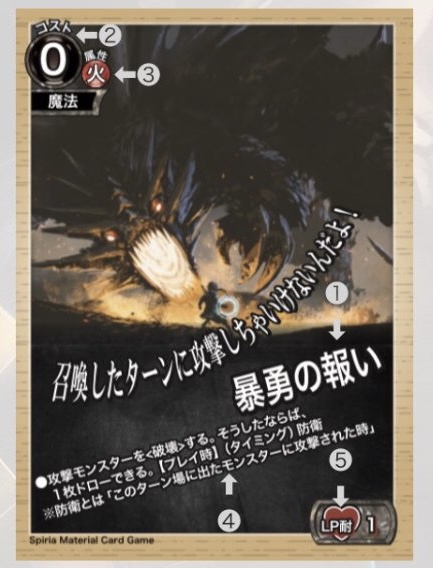

魔法

魔法陣をはじめとした、特殊な現象を発生させる魔法を表すカードです。魔法カードもプレイすることで場に出て、効果を発揮します。その後は、攻撃できないもののプレイヤーを守る壁として場に残ります。魔法カードには、種族とAPがありません。

①カード名:

カードの名前を示しています。

②コスト:

カードをプレイする為に支払う手札の枚数を示しています。

③属性:

カードの魔法の系統を示しています。

④効果:

カードが持つ特殊な力であり、それがゲームにどう影響を及ぼすかを示しています。

⑤LP:

そのカードの耐久力を示しています。LP以上のダメージを受けた場のカードは破壊されます。

4.領域の見方

スピマテのゲームにおいて、カードが置かれる場所はいくつかの領域に分かれます。

スピマテのゲームにおいて、カードが置かれる場所はいくつかの領域に分かれます。

①デッキ置き場:自分のデッキを置く場所です。デッキは、裏向きで置かれます。

②手札:デッキからカードを引いたら、それは手札として相手に見えないように持ちます。手札にあるカードは、自分がプレイすることができます。

③墓地:カードが破壊・埋葬されたり、手札から捨てられたカードを置く場所です。表向きにまとめて置きます。

④場:プレイしたカードが置かれる場所です。縦2マス*横3マスの6マスからなり、それぞれのプレイヤーごとに存在します。それぞれのマスには基本的にカードが1枚ずつ表向きで置かれます。相手プレイヤー側の3マスを前衛、自分側の3マスを後衛と呼びます。

EX:コストがexであるカードで構成されるEXが置かれる場所で、ゲーム開始時は裏向きで置かれます。ゲームの進行によっては表向きにしたり、表向きでカードが置かれることもあります。

2章 ルールの概要

1.デッキの構成

ゲームの準備にあたり、まずはデッキを用意することになります。スピマテのスターターセットは、購入してすぐデッキとして遊ぶことができます。あるいは、複数の商品を組み合わせて自分だけのデッキを構築し、使うこともできます。また、デッキによってはEXと呼ばれる、もう1つの特殊なデッキを使用することがあります。EXはコストがexのカードを入れることができ、通常の方法ではプレイできないカードを特殊な方法で場に出す際に使用します。(EXにはコストがexでない普通のカードを入れることもルール上、可能です。)『デッキおよびEXの構成ルール』は下記の通りです。

・デッキの枚数は5枚以上25枚以下。・EXの枚数は7枚以下。

・コストがexのカードは、EXにのみ入れることができる。

・同じ名前を持つカードは、デッキとEX、合わせて2枚まで入れることができる。

・LV2以上のLVモンスターは、EXにしか入れられない。(デッキには入れられない。)

・スピマテカードゲームには、裏面が異なるカード、もしくは無料印刷PDFで裏面がないカードがあります。公式大会の場合は、これらをデッキ構築で使う場合には、スリーブを使い、裏面を統一必要があります。フリー対戦では混雑していても構いません。(スリーブは、市販のもので大丈夫です。)

※構築例はスピマテ公式HPに掲載

2.ゲームの準備

ゲームを始める前の準備は、下記の手順で行います。

・先攻プレイヤーを決定します。最もデッキの枚数が多いプレイヤーが先攻になります。デッキ枚数が同じプレイヤーがいる場合は、その中からじゃんけんで勝ったプレーヤーが先攻になります。

・各プレイヤーは、自分のデッキの中から1枚、相手に見せずに選んで手札に加えます。

・各プレイヤーは残りのデッキをシャッフルし、カードを2枚引きます。一人一人の手札は合計3枚になります。

3.ターンの流れ

ゲームは、先攻プレイヤーから順に自身のターンを行うことで進みます。そのターンを行っているプレイヤーを、ターンプレイヤーと呼びます。ターンは、以下の4つのフェイズで構成されます。

①ドローフェイズ:ターンプレイヤーが、カードを1枚引きます。

②スタンバイフェイズ:ターンプレイヤーは、召喚権を1獲得します。ターンプレイヤーは、以下の行動を任意の回数と順番で行うことができます。

●自分の手札のモンスターや魔法をプレイする(モンスターの場合、召喚権が1必要)。

●自分の場にある自分のカードのタイミングの指定がない任意効果を発動する。

●「創造」を行う(→「5章 合成と創造」)。

③バトルフェイズ:ターンプレイヤーは、自分の場のモンスターで1回ずつ攻撃することができます。(先行1ターン目は行えません)

④エンドフェイズ:各プレイヤーの召喚権が0になります。その後、ターンプレイヤーは手札が5枚以上あるなら、そのうち4枚を選び、残りを捨てます。

(1)ドローフェイズ

ターンプレイヤーは、カードを1枚引きます。カードを引くとは、自分のデッキの一番上のカードを手札に加えることです。

(2)スタンバイフェイズ

スタンバイフェイズは、プレイヤーがゲームを有利に進めるための多くの行動ができるフェイズです。スタンバイフェイズの開始と同時に、ターンプレイヤーは召喚権を1獲得します。スタンバイフェイズにターンプレイヤーができる行動は、下記の通りです。

●自分の手札のモンスターや魔法をプレイする。

モンスターや魔法を手札からプレイする手順は下記の通り。

1:プレイするカードを1枚公開します。

2:自分の場から、そのカードを出す場所を1箇所指定します。他のモンスターや魔法がすでに置かれている場所を指定することはできません。

3:プレイするカードがモンスターならば、召喚権を1消費します。消費できないならば、プレイは中止されます。(カードの効果でプレイする場合、召喚権は消費しません。)

4:そのカードのコストの数と同じ枚数、他の手札を捨てます。捨てられないならば、プレイは中止されます。カードのプレイが完了すると、それは指定した箇所に置かれます。そのカードがプレイ時効果を持つならば、その効果を実行します。

●自分の場にある自分のカードの、タイミングの指定がない任意効果を発動する。

自分の場のカードが持つ任意効果の発動を宣言し、効果を実行できます。(条件)や(特例)の許可がない限り、すべての任意効果はそれぞれ1ターンに1度ずつ発動できます。

●「創造」を行う。

→「5章 合成と創造」参照

ターンプレイヤーは、これ以上スタンバイフェイズでしたい行動がないなら、バトルフェイズへ進みます。

(3)バトルフェイズ

バトルフェイズは、ターンプレイヤーのモンスターが攻撃を行うフェイズです。ゲームに勝利するためにはバトルフェイズの攻撃が重要になります。(先行1ターン目行えません)

バトルフェイズは、3つのステップで構成されます。

1:攻撃開始ステップ

ターンプレイヤーは、自分の場から攻撃モンスターを1体指定できます(これを「攻撃宣言」と呼びます。)。このとき、このバトルフェイズですでに攻撃したモンスターを指定することはできません。例外として、「攻撃回数」が効果で決められているモンスターは、その数だけ同じターンに攻撃することができます。攻撃モンスターを指定しないならば、バトルフェイズを終了します。指定したなら、攻撃ステップへ進みます。

2:攻撃ステップ

ターンプレイヤーは、攻撃の目標となる相手の場のカードや相手プレイヤーを指定します。

攻撃目標の指定には、ルールがあります。

●前衛のカードは、いつでも指定できます。

●後衛のカードは、同じ場の前衛にカードがないときのみ指定できます。

●プレイヤーは、そのプレイヤーの場にカードがないときのみ指定できます。

●LPを持たないカードは、攻撃指定の際は場にないものとして扱います。(St-BCGには未登場。StHで登場する予定。)

攻撃目標を指定した後、攻撃されたプレイヤーはタイミング「防衛」や「完全防衛」の効果を持つカードをプレイし、その効果を発動できます。このとき、攻撃されたプレイヤーがカードを効果を発動しなかったならば、ターンプレイヤーはタイミング「追撃」の効果を持つカードをプレイし、その効果を発動できます。その後、ダメージステップへ進みます。

※ダメージステップまでに攻撃モンスターや攻撃目標のモンスターが場を離れたなら攻撃は中止され、再度攻撃開始ステップに戻ります。その際、攻撃が中止された攻撃モンスターを再度攻撃モンスターに指定することはできません。

3:ダメージステップ

攻撃目標がモンスターかプレイヤーかによって、処理が変化します。

モンスターの場合、

攻撃モンスターは攻撃目標のモンスターに、自身のAPに等しいダメージを与えます。マーカーなどを置いて管理するとわかりやすいでしょう。

プレイヤーの場合、

攻撃モンスターのAPが0より大きいならば、攻撃目標のプレイヤーは手札を1枚捨てます。捨てられないなら、そのプレイヤーはゲームに敗北します。 APが0ならば、何も起こりません。ダメージの処理が終了したら、攻撃開始ステップに戻ります。

(4)エンドフェイズ

●ターンプレイヤーは、召喚権をすべて失います。

●手札が5枚以上ならそのうち4枚を選び、残りを捨てます。

●ターンプレーヤーのデッキが0枚なら、ターンプレーヤーは敗北します。ただし、場・手札のカードを1枚EXに送ることで、その敗北を免れることができます。

エンドフェイズが終わると、ターンは終了し、次のプレイヤーのターンに進みます。

4.ゲームの終了

モンスターの攻撃目標となったプレイヤーがダメージステップで手札を捨てることができない場合、そのプレイヤーはゲームに敗北します。ゲームに敗北していないプレイヤーが1人のみとなったとき、そのプレイヤーがゲームに勝利し、ゲームは終了します。

3章 効果とタイミング

効果は、それを持つカードの特徴を表しており、それが持つ力がゲームにどのような影響を及ぼすかを記載した文章です。効果の文章を実行するという宣言を効果の発動と呼び、その実行を効果の解決と呼びます。効果には、その発動が可能なタイミングが指定されていることがあります。タイミングは、ゲーム中のある時点を指す文章で、その時点において効果が発動できることを示します。

1.効果の原則

スピマテはカードの効果を互いに発動しあってゲームが進んでいきますが、その効果の発動や解決には原則があります。

●タイミング1回につき、効果は1つのみ発動できます。複数の効果が同じタイミングで発動する場合、そのうち1つのみ選んで発動し、それ以外は無視されます。

●効果はそれを持つカードの持ち主が発動し、その主体となります。ただし、効果によっては発動するプレイヤーが指定されているものもあります。その場合、指定されたプレイヤーを主体として効果を解決します。

●効果によって何かを選ぶ場合は、通常その内容を実行するときに選びます。ただし、効果の発動コストで何かを選ぶ場合は、効果の発動の際に選ばなければならず、効果が解決されるまで、それをプレイヤーの意思によって変更することはできません。

2.効果の分類

カードが持つ効果には、様々な種類があります。テキストに【 】で表記されます。

任意効果:任意効果は【任意】と表記され、「タイミング」「条件」「効果」で構成されます。ゲームの最中に「タイミング」が訪れたとき、「条件」を満たしていれば、そのカードの持ち主は効果を発動できます。任意効果はタイミングを持たないものもあります。それは、自分のターンのスタンバ

イフェイズごとに、1度発動できます。

強制効果:強制効果は【強制】と表記され、「タイミング」「条件」「効果」で構成されます。ゲームの最中に「タイミング」が訪れたとき、「条件」を満たしていれば、そのカードの持ち主は効果を発動します。任意効果と違い、発動しないことを選べません。

プレイ時効果:プレイ時効果は【プレイ時】と表記され、カードが場に出たとき、それを発動できます。発動しないことを選んでもかまいません。プレイ時効果は(タイミング)を持つものがあります。その場合、(タイミング)を満たすときにその効果を持つカードをプレイすることができます。同時に2枚以上場にカードがプレイされた場合、プレイ時効果は1つまでしか発動できません。

永続効果:永続効果は【永続】と表記され、それを持つカードが場にある限り有効な効果です。発動されることはなく、場に出た瞬間から有効であり、場を離れた瞬間に終了します。

ルール効果:ルール効果は【ルール】と表記され、ゲームのルールに直接変更を加える効果です。それを持つカードのデッキ構築枚数制限や、それが攻撃できる回数を変更する効果などがあります。他の効果と異なり、原則無効化されることはありません。また、発動することもありません。

3.タイミング

効果の発動を可能とするゲームの時点を「タイミング」と呼びます。テキストに( )で表記されます。

防衛:タイミングのひとつです。タイミング「防衛」を持つカードは、そのターンに場に出たモンスターが自分や自分の場のカードを攻撃したときにプレイし、効果を発動することができます。

完全防衛:タイミングのひとつです。タイミング「完全防衛」を持つカードは、モンスターが自分や自分の場のカードを攻撃したときにプレイし、効果を発動することができます。防衛と違い、そのモンスターはそのターンに場に出ている必要はありません。

追撃:タイミングのひとつです。タイミング「追撃」を持つカードは、自分のモンスターが攻撃した攻撃ステップで、相手に効果を発動されなかったときにプレイし、効果を発動することができます。※StAには登場しません。

対抗:タイミングのひとつです。タイミング「対抗」を持つカードは相手がカードの効果を発動したときに、割り込んでプレイできます。詳しくは、「4章 対抗」で解説します。

4.条件、特例

効果を発動・適用する条件、効果の特例についてです。テキストに( )で表記されています。

4章 対抗

スピマテでは、相手のカードの効果の発動に割り込んで、先にカードをプレイしたり、効果を発動したりできます。これを、対抗と呼びます。

カードが持つ効果の中には、その発動タイミングが別の効果の発動を指定しているものなどがあります。これらの効果はその発動タイミングである効果に対して対抗され、その効果よりも先に解決されます。

「効果Bのタイミングとなる、効果Aの発動」→「効果Aによる対抗」の順に発動し、

「対抗効果A」→「効果B」という順で解決します。

自分の効果には対抗することはできず、効果1つに対して1回のみ対抗できます。

また、相手が対抗で発動した効果に対し、さらに対抗することができます。(間違えやすい注意点として、「防衛(相手モンスターが場に出たターンに攻撃した時)」のタイミングは、『効果を発動した時』ではない為、「対抗」をタイミングとする効果は発動できません。)

5章 合成と創造

カードの効果によって、モンスターや魔法を合成したり、あるいは創造したりといった処理をすることがあります。

1.合成の概要:

ゲーム中、カードの効果によって「合成する」ことを求められることがあります。「合成を行う」とは、合成対象であるカード(特に記載がなければ、場のカード)と合成素材(特に記載がなければ、場又は手札)であるカードをEXに戻し、EXから合成対象や合成素材によって決められた合成モンス

ターや合成魔法を出すことを意味します。「対象なし」となる合成対象を要求しない合成モンスターもいます。(発動コスト)で対象に選択する場合「対象なし」とは出来ません。

2.合成モンスター・(合成魔法)

※合成魔法はStBCGにはありません。StEで登場予定。

合成モンスターは、場を離れる際、本来移動する領域の代わりにEXに戻ります。その後、それが破壊によるものであれば、それを場に出す際に合成対象として選択したカードをEXから元々の持ち主の場に戻し、合成素材として選択したカードをEXから墓地に置きます。この際、場に出た合成対象であるカードのプレイ時効果は発動することができません。

3.合成対象と素材の制約

コストがexであるカードは、合成対象や合成素材として選択できません。

4.創造の概要

ゲーム中、カードの効果などで「創造する」ことが許可される場合があります。

「創造を行う」とは、創造対象であるカードをEXに送り、召喚権を1消費することで、自分のEX、手札、デッキ、墓地から創造対象よりコストがちょうど1大きいモンスター出すことを意味します。

創造は、「カードのプレイ」「任意効果の発動」と同じ、ターンプレイヤーがスタンバイフェイズに行える行動です。

創造の手順は、下記の通りです。

1:創造を行うことを宣言します。宣言には、何らかの効果で創造が許可されている必要があります。

2:自分の場にある、何らかの効果で創造対象として選択されているカードを1枚指定し、それをEXにオモテで置きます。

3:召喚権1を1消費します。消費できないならば、創造は中止されます。

4:自分のEX、手札、デッキ、墓地から、EXに置いた創造対象のカードよりもコストがちょうど1だけ大きいモンスターを1枚選び、自分の場のモンスターや魔法のない場所に置きます。デッキを見ていた場合、シャッフルします。創造が完了した後、創造されたモンスターがプレイ時効果を持つならば、その効果を実行します。

5.LVモンスター

LVモンスターとは、創造魔法無しでEXから出せるカードです。デッキには入れられず、EXにのみ入れられます。

LVモンスターは、合成モンスターとは違い、破壊されると墓地へ行きます。また、手札に戻すことも出来ます。ただし、デッキにはいかなる方法でも送れません。

手札にある状態のLVモンスターは、通常のモンスターと同様に場にプレイすることが可能です。(フリー対戦や大会ルールにより、その際にスリーブの裏面が異なる場合でもルール違反にはなりません。手札にランダムに干渉する効果については、分からないように任意の手段で行います。)

LVモンスターのEXからのプレイは、ルール上は「創造」によるプレイとして扱われます。(コストが1高いと言う条件はありません。)

6章 ゲーム内用語

ゲーム内で使用される、用語や行動について記載します。

「ダメージ」

場のカードやプレイヤーに傷をなす、ダメージを与える処理です。攻撃によって与えられる戦闘ダメージと、戦闘を介さない効果ダメージの2種に大別されます。

「破壊」

場のカードを持ち主の墓地へ移動させる処理です。モンスターがそのLP以上のダメージを受けていることによって墓地に置かれるダメージ破壊と、効果で直接破壊される効果破壊

の2種に大別されます。

「埋葬」

カードを持ち主の墓地へ移動させる処理です。挙動は破壊と同じですが、ゲーム上破壊とは区別されます。

「回帰」

カードを場から持ち主の手札・デッキ・EXに加える処理です。ゲーム上破壊とは区別されます。

「奪取」

場のカードのコントロールを獲得し、自分の空いている場に置きなおす処理です。この処理を行う際、奪取したいカードのコストと同じ枚数、自分の手札を捨てなければなりませ

ん。捨てられなかったり、自分の場が空いていないなら、奪取は失敗します。この場合、奪取したことにはなりません。コストexのカードは奪取することはできません。持ち主が違うカードをコントロールしている場合、それが別の領域に移動する際は、本来の持ち主の領域へ移動します。

「そのカード名を「 」としても扱う。」

St-BCGより新しく登場した表現です。そのカード名が「 」内のカード名としても扱われます。合成を行う場合、及びデッキから手札に加える際など、そのカード名としても扱い処理します。デッキ構築枚数2枚制限などには抵触しません。また、場にいる場合にカード名を「 」として扱うカードの場合、合成し、場を離れてEXに移動した場合でも、カード名は「 」を合成素材・合成対象としたものとして扱います。

「直接攻撃」

相手プレーヤーを攻撃対象に攻撃することを指します。

「※」「[ ]」

※、及び[ ]は注釈です。テキストとしては扱いません。例えば、過去作「現場より仕事猫」などでは、ルールと乖離した注釈が存在しますが、※、[ ]の部分はテキストとは扱われません。

「通常のドローを放棄する」

ドローフェイズに1枚ドローを放棄します。代わりに、「そうしたならば」墓地から場にプレイされたり、なんらかのメリットがあります。これは、デッキにカードがなく、カードを引けない場合でも、この効果を使えます。

「A。そうしたならば、B」

スピマテカードゲームの特有の効果テキスト表現です。Aを効果処理時に行うことができた場合に、初めてBが効果処理出来ます。例えば、「そのモンスターを破壊する。そうしたならば、自分はデッキから1枚ドロー出来る。」と書かれている場合、破壊に成功しなければドローも出来ません。(テキストによっては「そうしたなら」と書かれている場合もありますが、同じ表現として扱います。)

裁定

裁定は、各カード毎に、QAなどを載せています。遊ぶ際の参考にしてください。カードプール紹介